昨日は白金台で余時間が生まれて、おそらく30年ぶりぐらいか、庭園美術館に入りました。

美術館に向かう道のりから、程よい手入れの良さが感じられます。

興味があったのは芝庭の手入れ具合、

朝香宮邸時代(昭和初期)から引き継がれた芝庭と、ガーデンファニチャーがたくさん置かれた西洋庭園、

どちらも開放された芝生広場で、たくさんの人たちがくつろいでいました。

高木の日陰になるところや、人が踏み荒らすファニチャーの周りは芝は育っていませんが、おそらく雑草も含めて刈り込みをこまめに行なっているため総体的にキレイな風景が保たれています。

芝の庭の提案に際して、いろいろ参考になるところがありました。

開館40周年記念ということで年末に向けてイベントもあるようです。

今は「装飾の庭 朝香宮邸のアール・デコと庭園芸術」という会期中で、

館の最上部に設けられたウインターガーデンという屋内の小さな“園”も公開されていました。

「Winter Garden」とは、元々冬の寒さが厳しい北欧や北米において、冬季の植物の生育の場として発展した室内庭園のことを指すそうです。

自宅近くの矢川緑地、

その中にあるこのソメイヨシノが好きなのは、いつ来ても人影が少ないから。

そこから南に歩いていくと立川の根川緑道

まだまだ満開です。

ここは花見で賑わってましたが、

遊歩道から降りた川べりに花見客がいるからか、人の多さが然程煩く感じない小川と桜の散歩道です。

自宅周辺で束の間の休息

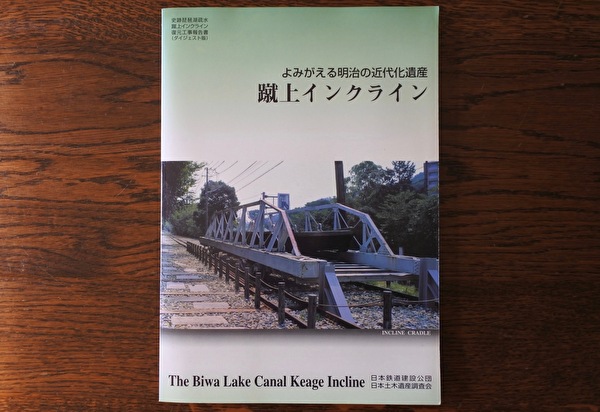

銀閣寺から南禅寺まで2kmほどの哲学の道を歩いて、蹴上インクラインで今回の10日ほどの出張を終えました。

▼哲学の道

▼南禅寺

▼インクライン軌道敷

30年ほど前、ランドスケープデザインの師匠・鄭雄男氏のもとで、インクラインの一部解体・復元工事に伴う土木遺産調査に参加していました。

石積みの解体・復元調査を主体に、レールのロールマーク、犬釘、煉瓦の刻印調査のディテールに及ぶ興味深い業務で、私は図面から報告書作成作成までの一部をお手伝いさせていただきました。30前後の頃にデザインや石の彫刻制作とはまた違う石積み調査に携わって、こんな事が自分の将来に何か役に立つのかなと半信半疑で日々の作業をこなしていた記憶もありますが、その後に盛んに動き出すことになる石を使った庭づくりにおいては、大切なバックボーンの一つになっているようです。

広島若葉家具の石工事を石工の力を借りながら数日でまとめられたのも、色々な経験のおかげなんだと思います。

▼1998年2月に発行された報告書

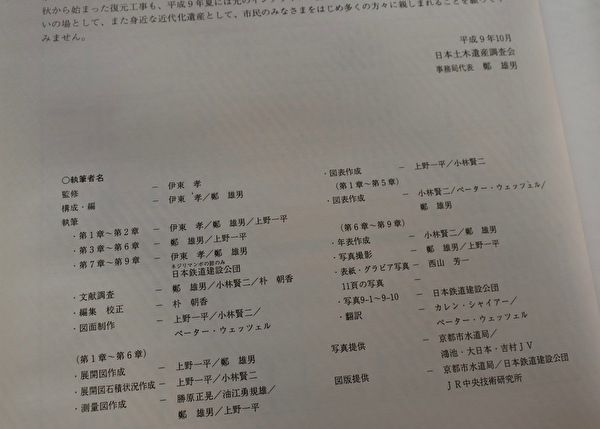

久々にページをめくると、鄭さんの他、第二の古巣・苑環境計画のメンバーだった朴朝香さん、上野一平さん、今はドイツに帰ってガーデンデザインを続けているペーターと、懐かしい名前が並んでいます。

銀閣寺だけ見て帰京しようと思いバスに乗りましたが、こちらはもう35年ぐらい前だろうか、第一の古巣・剣持デザイン研究所で平行定規を並べて夜中まで働いていた頃の同僚の訃報を最近に知ったり、ノスタルジックな気分もあったのか、インクラインまで足を伸ばしたくなったようです。

様々な人や仕事との出会いに感謝して、力にして、また次の仕事にエネルギーを注ごうと思います。